新西兰退休政策的历史:一场跨越世纪的“养老金”大戏

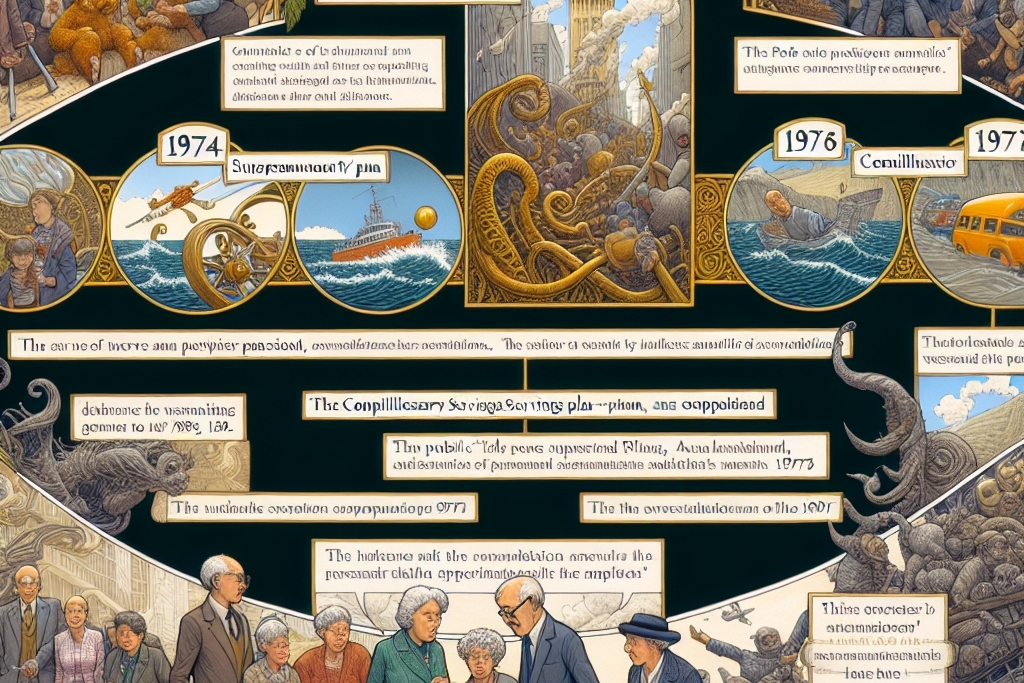

话说新西兰的养老金制度,那可真是“锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,红旗招展,人山人海”,热闹非凡!为啥这么说呢?这还得从1974年说起。那一年,由诺曼·柯克领导的工党政府,推出了一项强制储蓄计划,有点像咱们现在的社保。结果,这项计划仅仅维持了两年,就被“无情”地废除了。取而代之的是现行退休计划的早期版本——国家养老金。这一波操作,直接让新西兰拥有了经济合作与发展组织(经合组织)中最“特立独行”的退休收入和税收政策。

你可能会问,这政策“特立独行”就“特立独行”呗,只要对老百姓好就行!可是,理想很丰满,现实很骨感啊!虽然新西兰的养老金政策有一些吸引人的地方,但它也存在一些严重的缺陷,就像一块美味的蛋糕,却偏偏缺了一角,让人惋惜。用亚洲商学院客座教授安德鲁·科尔曼(Andrew Coleman)的话说,那就是“这些政策让现在和未来的年轻人承担了高昂的成本,他们需要缴纳的税款远远超过了支付他们未来养老金所需的金额。” 这就好比,年轻人辛辛苦苦种了一棵摇钱树,结果果实还没熟透,就被迫要分给别人吃,你说气不气人?

强制or福利?全球养老金制度大PK

为了更好地理解新西兰养老金制度的“独特性”,咱们先来了解一下全球范围内的养老金制度。总的来说,强制性退休收入计划主要有两种类型。第一种是社会保险或缴费型制度,说白了就是“你交钱,我办事”,交的越多,退休后领的养老金就越多,有点像咱们的社保。第二种是福利制度,旨在为老年人提供最低生活保障,防止他们老无所依,资金来源主要是税收,有点像“劫富济贫”。

这两种制度各有优缺点,就像华山派的“气宗”和“剑宗”,一直难分高下。随着时间的推移,大多数发达国家都选择了一种“中庸之道”,将两种制度结合起来,打造了一种混合型的养老金制度,既能帮助人们为退休储蓄,又能保障低收入人群的退休生活。

新西兰养老金制度的百年变迁:从“老年福利金”到“国家养老金”

说回新西兰。早在1898年,新西兰就创建了一项福利养老金计划,也就是“老年福利金”,主要面向低收入人群。1938年,工党政府对养老金制度进行了改革,推出了一种“缴费型”养老金,由工资和薪金的社会保障税提供资金。但这项改革却有点“四不像”,因为人们虽然缴纳了社会保障税,但他们获得的养老金数额却与缴纳的税款无关。

时间来到20世纪70年代,新西兰的养老金制度又经历了两次重大变革。1974年,工党政府推出了一项真正的强制缴款计划,类似于其他国家的养老金制度。然而,这项计划却“昙花一现”,在1975年的选举中被国家党“无情”推翻。国家党承诺废除强制储蓄计划,取而代之的是一种普遍的、统一费率的“国家养老金”。这一承诺,就像一剂“强心剂”,瞬间点燃了新西兰民众的热情,最终帮助国家党以压倒性优势赢得了选举。

然而,“国家养老金”计划也并非完美无缺。由于税收没有增加,新西兰开始出现巨额政府赤字,国民储蓄率也急剧下降。为了解决这些问题,历届政府不得不“八仙过海,各显神通”,对养老金制度进行了一系列调整,但效果都不尽如人意。

进入21世纪,新西兰养老金制度又出现了两个新变化:一是成立了新西兰退休金基金,用于支付未来部分养老金;二是推出了一项名为KiwiSaver的自愿储蓄计划,鼓励人们为退休储蓄。

新西兰养老金制度的未来:路在何方?

一路走来,新西兰的养老金制度经历了风风雨雨,从最初的“老年福利金”到现在的“国家养老金”,从强制储蓄到自愿储蓄,可谓是跌宕起伏,精彩纷呈。然而,现行的养老金制度真的完美无缺吗?对于这个问题,不同的人或许会有不同的答案。

正如安德鲁·科尔曼教授所说,新西兰的养老金制度虽然有一些优点,但也存在一些严重的缺陷,尤其是对年轻人来说,他们需要承担更高的成本。那么,新西兰的养老金制度未来将何去何从?是继续维持现状,还是进行改革?这是一个值得深思的问题。